21世紀に向けた郵政三事業改革

―郵便局ネットワーク活用のための民営化― <<要旨>>

郵政三事業のあり方は、21世紀における政府の役割を定義するうえで解決すべき重要な課題である。97年12月の行政改革会議最終報告においては、郵政三事業の民営化は否定され、郵便貯金の全額自主運用と郵政公社の設置という形で政治決着をみた。しかし、その後の事業環境の激変を考えれば、郵政三事業についてはより抜本的な改革が求められる。

設置が予定される郵政公社の具体像は、現時点においては明らかではない。最悪のシナリオは、実質国営事業のまま経営の自由と必要最小限の規制が強調されるのみで、チェック機能が十分働く仕組みが整備されない場合である。もしそうなれば、既成事実の積み重ねで事業の拡大が進み、現状以上に事態が深刻化することになろう。

郵政公社の場合、その経営を適切にコントロールする仕組みが不可欠である。納税者のリスクを極力小さくするための国会を通じた民主的チェックはもちろんのこと、経営の健全性を確保するための専門性を有する監督当局による継続的監視が必要となろう。また、民間との公正な競争の実現には、事業の実施と監督との明確な分離が求められる。しかしこれだけでは国営事業に伴う本質的な問題の解決にはならないとわれわれは判断する。

郵政三事業を取り巻く環境は、IT革命や金融ビッグバン、財政投融資改革の進展により大きく変化してきている。そして政策上のネックとしてすぐ登場するのは、独立採算制とユニバーサルサービスの両立という現行システムの持続可能性である。独立採算制は、都市部における収益をベースに内部補助を行うことで成り立っているが、環境変化が大きくそのスピードも速い都市部で今後も収益を確保し続けることは容易ではないからだ。

郵政三事業の市場はいずれも成熟段階を迎えており、かつ競争環境は一段と厳しさを増すことが見込まれている。郵便事業では既に黒字転換の目途がたたない状況になっているが、郵便貯金や簡易保険についても、競合サービスの多様化や運用面の難しさから遠からず都市部における競争力を低下させる可能性が高い。現行システムが行き詰りを迎える前に改革を実施することによって、旧国鉄処理のような国民負担が発生することを未然に防ぐべきである。最近の厳しい財政事情を考えれば、税金の投入によって現状維持を図るべきではない。

もちろん、郵便局ネットワークの社会におけるインフラとしての重要性は否定できない。こうした環境のもとで郵便局ネットワークを維持していくには、現状の国営三事業に固執するのではなく、民営化により経営の自由度を高め収益源の多様化や収益機会の拡大を進めることが必要である。こうした改革により、ネットワーク維持の可能性はむしろ高まると思われる。郵政省もネットワークのオープン化を打ち出しているが、この方向を徹底し幅広く利用しうる真のオープンネットワークを実現していくには、経営形態の見直しを伴わざるを得ないはずである。

民営化に踏み切れば、国営事業に伴う弊害としてしばしば指摘されてきた問題も解消する。納税者が運用の失敗に伴う偶発リスクに晒されなくなるほか、市場における公正な競争の実現はさらなる競争を促すものと考えられる。民間でも供給しうるサービスについては、政府は市場がよりよく機能するための環境整備に徹するべきであり、民間に対する規制緩和を推進すると同時に国営事業を民営化することが一貫した政策であろう。

民営化が議論される際、それを否定する根拠として常に主張されるのが、民営化されれば不採算地域におけるユニバーサルサービスが維持できなくなるという点である。しかし、競争原理を活かしつつユニバーサルサービスを確保することは可能である。ユニバーサルサービスは1事業体が単独で実現する必要はなく、全体として確保されれば問題はない。多様な新規参入もユニバーサルサービス確保に大いに貢献しうるし、民営化すれば地域の実情に応じた業務展開が可能になりネットワーク維持のための収益機会の確保が容易になるという側面もある。仮に、限られた地域でサービスの維持が困難になったとしても、自治体が民主的手続きのもとサービスの継続が必要と判断すれば、補助金の入札を行い空白地域の解消を図ることができる。

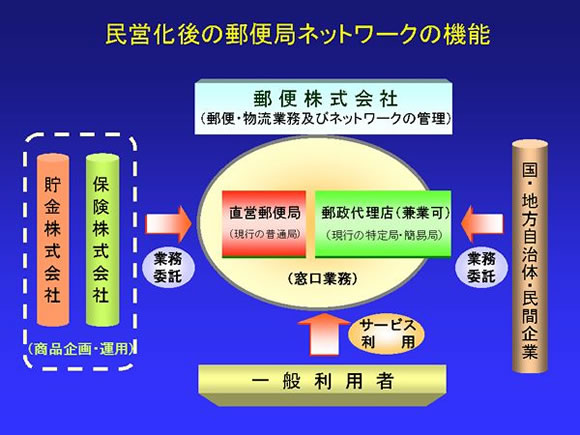

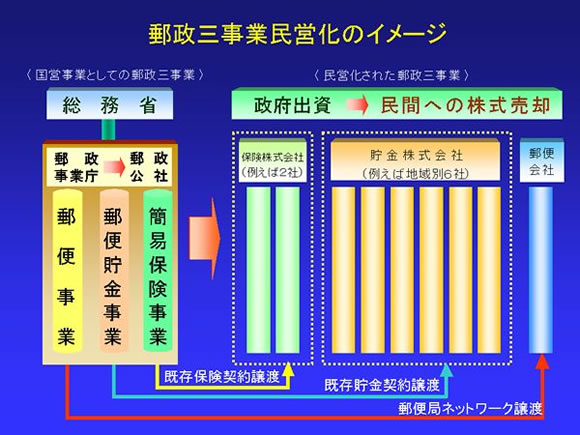

最後に、民営化後の郵政三事業についておおまかな青写真を提示することとしたい(図表 郵政三事業民営化のイメージ、図表 民営化後の郵便局ネットワークの機能で参照)。郵政三事業は、それぞれ事業ごとに分割し、当初は政府出資の株式会社とし、株式を市場で順次売却する。郵便局ネットワークの管理と窓口業務は郵便・物流業務とともに郵便会社が担う。郵便貯金会社、簡易保険会社については、窓口業務は郵便会社に委託し資金運用や商品開発を行うが、金融市場への過度の影響力を排除する観点から適正規模への分割が必要となる。郵便局についても、特定郵便局を実態に即して代理店化し兼業を自由化する。地域の実情に通じた特定郵便局長が経営手腕を発揮する機会を与えられれば、雇用の創出や地域の魅力向上につながることが考えられよう。こうした変化は、中央に依存しない地域の活性化と小さな政府の実現に向けた一つの契機となりうるのではないかと考えられる。

21世紀政策研究所